2019年02月26日

映画解説(工芸部門)vol.13 映画『備前焼 伊勢﨑淳の挑戦 -伝統と革新のはざまで-』

映画解説 vol.13

|

映画『備前焼 伊勢﨑淳の挑戦 -伝統と革新のはざまで-』

|

| |

佐藤 典克

(公益社団法人 日本工芸会正会員 日本陶芸美術協会 会員)

|

|

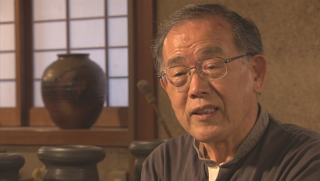

400を超える作家がひしめく町、岡山県備前市伊部(いんべ)。ここに1000年続いた備前の穴窯を今も燃やし続け炎を操るひとりの陶芸家がいる。重要無形文化財保持者 伊勢﨑淳、その人である。伊部から世界を震わせる備前焼を生み出したい、と挑戦する氏の姿を描いた本作を紐解いていこう。

父の陽山は陶芸家であった。昭和35年に南大窯の原型ともいえる穴窯を発見したことがきっかけで、晩年は穴窯の復元に費やした。しかし、完成した直後に他界。その初窯を託されたのが当時教師として働いていた惇(あつし)である。惇は仕事を辞め、伊勢﨑淳としてこの穴窯とともに陶芸作家の道を歩み始めるのであった。

|

|

自身について「性格的におおざっぱですから、荒っぽいですよ。でもそれなりに生かしていくのです。」と語る氏は、作品に偶然性と美術の要素を織り交ぜる。備前焼に使用する粘土にも美学を持っていた。備前焼特有の雨水に流され粒子の細かくなった〈田土〉と呼ばれる粘土と、粒子が荒く小石が混入した〈山土〉をブレンドし、備前の美しさがより際立つよう調整していく。

学生時代にはスペインの画家ミロに魅了され、35歳の時に彼の故郷カタルーニャを訪れた。スペインの片田舎でその風土から生まれた作品が世界を感動させている、という事実が氏の魂を大きく揺さぶったのだと言う。伊部の地に生まれ、歴史ある備前・岡山・吉備国の風土から作品を生み出していくことを決めた瞬間であった。

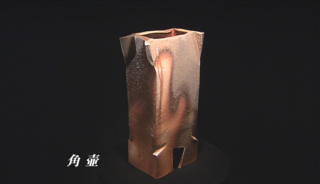

焼成前に作品を窯に並べる際には、藁を巻き、転がしてみたり、向きをずらしてみたり、素焼きの板を乗せ影ができるようにする。こうすることによって炎の当たり具合や影から器に映る景色が変わってくる。8~9割は思い描いた模様になるのだが、残りの1割を窯の神にゆだねることで偶然性による美しさが生まれる。

登り窯の窯炊きはおよそ12昼夜にも及び、10日目に窯の中が1000℃を過ぎたころから器の肌はまるで透き通ったのかのように輝き出す。11日目には引き出し、大焚き、横焚きを行う姿が丁寧に描かれている。備前焼で最も価値があると言われる窯変(桟切り)を作り出すこれらの工程は重要だ。

そうして焼きあがった作品は、炎がよく当たる部分は赤褐色、灰で覆われていた部分は黒く、その境目は灰青色と、美しい姿をあらわす。

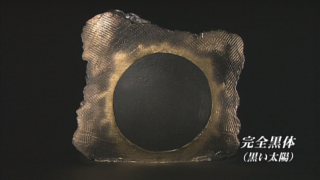

氏の代表作ともいえる古代への叙事碑、炎と土の記憶「吉備幻想」。岡山の地に霧大国と呼ばれる古代文明が存在していた証として発掘された特殊器台から生まれた奔放なオブジェである。この作品の制作により、氏は備前では誰も成しえなかった世界へと駆け上がる。

だが氏は備前焼作家として名を馳せてもなお、より積極的に、より広く世界とのつながりを求めた。国内外や他産地の作家を備前に招き、穴窯を紹介し同じ伝統工芸作家の現状や将来を語る交流を大切にしたのである。氏が後世伝承への強い気持ちを持つように、同じ志を持つ者も多い。14代 酒井田柿右衛門氏は「素材の深み、味を大切にしてほしい。そしてそれを若者たちに大きな声で伝えたい。」と語った。他にも、氏は地元の芸術大学公開講座で備前の魅力を若い世代に伝え、知識や経験を惜しみなく語ることもあった。

伊部から世界を震わす備前焼を生み出したい。そんな氏の想いが備前焼1000年の歴史に革新を加え、また新たな備前焼の伝統となってゆく。 |

|

|

|

|

|

※写真は、すべてポーラ伝統文化振興財団による撮影

|

|

※記録映画「備前焼 伊勢﨑淳の挑戦 -伝統と革新のはざまで-」(2007年制作/33分)

▼映画紹介はこちら

▼映画紹介はこちら

▼無料貸出はこちら

▼映画紹介はこちら

▼映画紹介はこちら