2018年10月25日

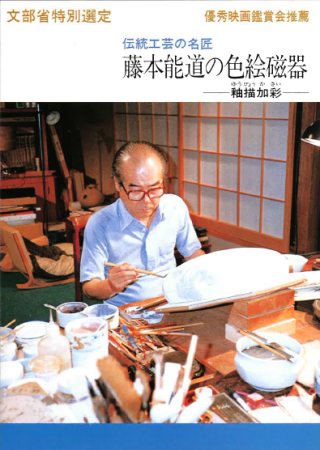

映画解説(工芸部門)vol.9 映画『藤本能道の色絵磁器ー釉描加彩ー』

映画解説 vol.9

|

映画『藤本能道の色絵磁器ー釉描加彩ー』

|

| |

佐藤 典克

(公益社団法人 日本工芸会正会員 日本陶芸美術協会 会員)

|

|

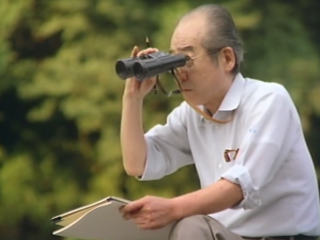

陰に深みと調和のある新しい色絵「釉描加彩」。その確立に人生を捧げた色絵磁器の人間国宝 藤本能道。映画が、氏が自然に恵まれた多摩川で写生に没頭する姿から始まる。

中学3年の頃、受験勉強ばかりの先にある将来に反抗心を覚え小学生の時から好きだった美術を志した。東京美術学校(現東京藝術大学)工芸科図案部を卒業したのは昭和15年。

卒業後、「なんでもいい、自分の手で何か物を作ってみたい」と文部省の工芸技術講習所に入所。陶磁器の制作を加藤土師萌に習い、講習所修了後は富本憲吉に師事する。この富本の影響ははかりしれないものがあり「これからは創意と工夫、いま生きている現代を造っていく事こそこれからの工芸の姿」とは、師富本の言葉。《伝承意識より創作意識》そこに藤本が志した色絵磁器の原点が伺える。

|

|

|

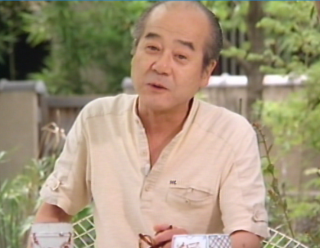

師の言葉通り、藤本は必ず見て写生し納得したものだけを作品に描いた。それを物語るように工房には膨大な数のスケッチや下図が積み重ねられている。その一方で、富本の影響から脱し自分だけの色絵磁器を作り出すことに苦労を重ねていた。

それは、「模様から模様を作らず。」という師の言葉を受けてのことである。

どのような偉大な作家も若き日には、自己との葛藤に苦悩するのだろう。若き日の藤本は自分の作風に悩み、作品への考え方も揺れ動き、一時はオブジェ陶芸制作に走った時期もあった。これが師の色絵磁器の影響から抜け出せない自分への反発だったとは、驚きを覚える。

やがて藤本は、「工芸としての焼き物づくりのとはこれでいいのか」そんな葛藤に苛まれる。もう一度原点に立ち返る決心をし、鉄釉彩・赤絵といった伝統的な技法に熱中した。

そして「伝統的な上絵に新しさを加えていく」新たな目標を定め試行錯誤を繰り返し、50代の終盤を迎える頃に、ついに大きな変化を見せた。

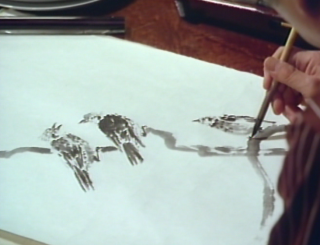

輪郭を「骨描」し、色を伏せる従来の上絵技法から、輪郭を描かずぼかすように描く「没骨描法」という上絵の技法を編み出したのだ。さらに五彩を混ぜ中間色で色を伏せる事で、今までに表現できなかった写実的な色合いの上絵表現を可能にしていった。

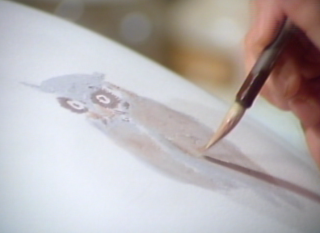

65歳を過ぎた頃、上絵を施す前の本焼きの際に、白磁の生地に影の色味をぼかして入れていくという技を組み合わせた。ついに、影と立体感を表現できる「釉描加彩」を完成させたのである。

後半の「釉描加彩」における「草白釉 釉描金彩 木の葉ずく文四角大筥」の制作過程では、繰り返し施される加彩により作り上げられた作品から、その背景に膨大な模索と探求を感じることができる。

自らの創作活動を、まだ過程であり完成ではないという藤本の貪欲さと執念が、色絵磁器の長い歴史に新しいページを加える偉業を成し遂げていったのだ。

当時の若き弟子たちによって藤本の精神は受け継がれ、《伝承意識より創作意識》の溢れた色絵磁器が現在も創作され続けている。

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

※写真は、すべてポーラ伝統文化振興財団による撮影

|

※記録映画「藤本能道の色絵磁器ー釉描加彩ー」(1987年制作/33分)

※記録映画「藤本能道の色絵磁器ー釉描加彩ー」(1987年制作/33分)

▼映画紹介はこちら

▼無料貸出はこちら