2018年09月26日

映画解説(工芸部門)vol.8 命を懸けて 映画『呉須三昧ー近藤悠三の世界ー』

映画解説 vol.12

|

命を懸けて

映画『呉須三昧―近藤悠三の世界―』

|

| |

佐藤 典克

(公益社団法人 日本工芸会正会員 日本陶芸美術協会 会員)

|

| |

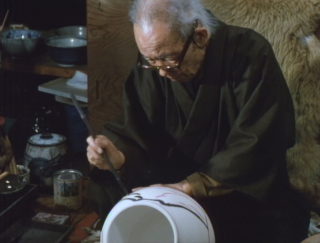

昭和52年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された近藤悠三の、人と作品に迫る記録映画である。近藤が得意とする《染付》は、陶磁器の白い生地に酸化コバルトで絵を描き焼く技法で、自らのロクロのフォルムの上に、伸び伸びとした勢いのある筆さばきが特徴だ。

彼の陶芸との出会いは京都市立陶磁器試験場付属伝習所轆轤科に通い始めた12歳の時。人の倍努力をすることを誓い、富本憲吉の助手となった19歳の頃に大きな転機が訪れる。「これ以上のロクロの技術を磨くよりも、陶器以外の勉強も幅広くやりなさい。それが身につくほど、作品は立派になる。」そんな富本の言葉に衝撃を受け決意した、「どんなことがあっても、日本で10指に入る作家になる。そのためには餓死をも厭わないと思った。今もその覚悟で作品を作り続けている。」その言葉からは元来の負けん気がうかがえた。

|

|

|

若き頃の作品である。民芸の影響を受けた配置と色合いは以前の近藤の作品とかけ離れており、とても新鮮である。そして、若いころは志野、青瓷(せいじ)、瑠璃と様々な技法を手掛け、そういった模索が染付作品の幅を広げていった。

京都の清水に住みながら、陶芸の現代性を意識した作品づくりを支えたのは写生である。「自然にあふれる力強さ、生命力を陶器も求めている」と、自分らしさの文様を追求し、陶画の世界を確立。40代後半頃から近藤の染付は勢いと独自性を増していく。

「染付以外の技法では陶器を続けることはできなかった」と語る近藤はまさに《呉須三昧》の境地へと至る。

50代になり、派手さや綺麗なものに興味を惹かれ赤絵+金彩のシリーズを手掛けた。柘榴(ざくろ)は写生に写生を重ねてできた近藤作品を代表するモチーフである。金彩が加わることで、染付の色がまた違う表情を見せ始める。

生涯の夢として描いてきた富士をモチーフとした作品。「富士の輪郭を描くのではなく、富士という書の線を意識している」と近藤は語る。陶器以外の幅広い勉強が作品にも表れるとの教えの通り、漢詩や書、絵画で学んだことをここにも生かしている。その筆さばきからは、柔らかさと力強さが見て取れた。

長い間培った技と芸術家の心が一つになり、形作られた近藤の染付。だが、そこに留まらず幅広い興味に没頭し、新境地を開拓していくその姿こそが近藤の「命を懸けた」呉須三昧なのである。

|

| 写真① |

|

| 写真②「染付筍文花瓶」 |

|

| 写真③「柘榴染付金彩壺」 |

|

|

写真④

※写真は、すべてポーラ伝統文化振興財団による撮影

|

※記録映画「呉須三昧-近藤悠三の世界-」(1983年制作/32分)

※記録映画「呉須三昧-近藤悠三の世界-」(1983年制作/32分)

▼映画紹介はこちら

▼無料貸出はこちら